Acesse aqui

a agenda de eventos

Equipe de pesquisadores e alunos

Confira os vídeos disponibilizados em nosso canal do youtube

Conheça o acervo de livros do NEPEAC

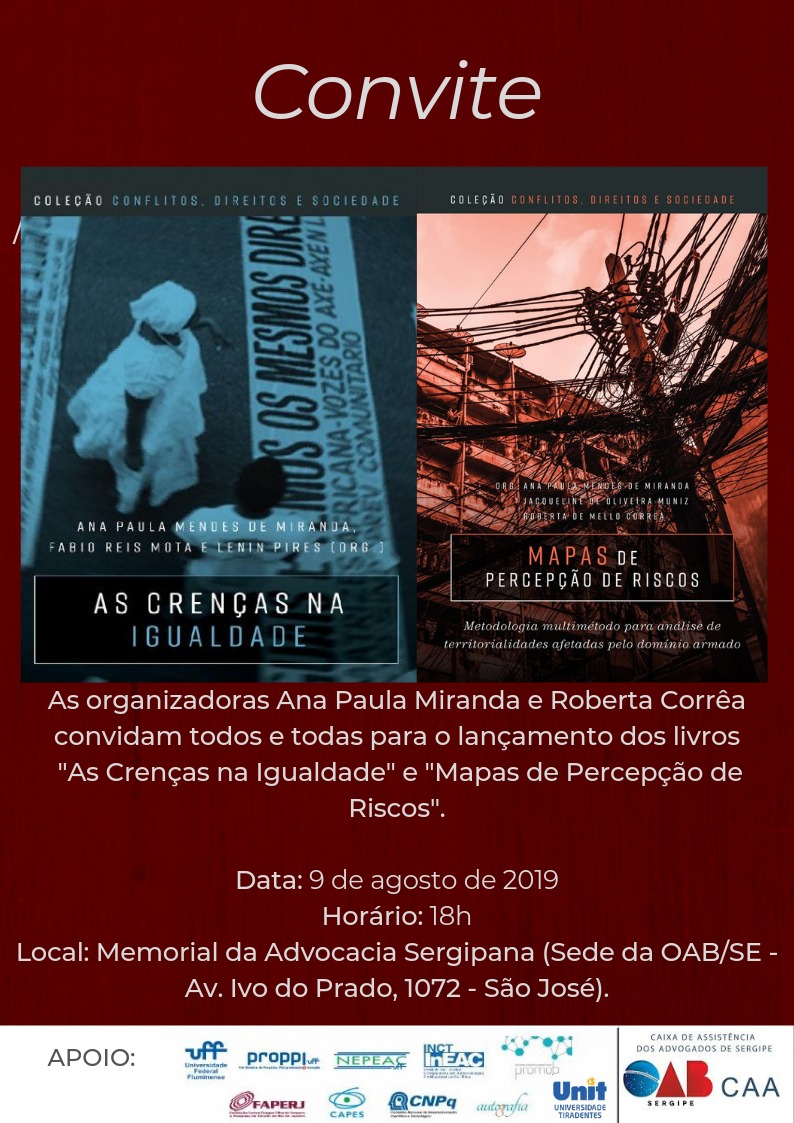

As antropólogas Ana Paula Mendes de Miranda e Roberta de Mello Corrêa, vinculadas ao INCT InAEC, estarão presentes no lançamento dos livros "Mapas de percepção de riscos", escrito em conjunto com a antropóloga e cientista política Jacqueline de Oliveira Muniz (UFF - INCT/INEAC) e "As crenças na igualdade", escrito por Ana Paula Miranda, Fabio Reis Mota e Lenin Pires, também pesquisadores do INCT InEAC. O lançamento acontece em Sergipe, no dia 09 de agosto de 2019, às 18h, no Memorial da Advocacia Sergipana (Sede da OAB/SE).

O site do INCT INEAC reproduz aqui o artigo "Acesso a direitos fundamentais, a regulação da maconha", publicado no BLOG DA CIÊNCIA - https://blogs.oglobo.globo.com/ciencia-matematica/post/acesso-direitos-fundamentais-regulacao-da-maconha.html e escrito em conjunto pelos antropólogos Roberto Kant de Lima, Coordenador do INCT- Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, Frederico Policarpo Mendonça Filho e Marcos Veríssimo, pesquisadores do INCT-InEAC .

Acesso a direitos fundamentais e à saúde no Brasil: uma discussão em torno da regulação da maconha

Esforços entre países para o controle de substâncias psicoativas podem ser verificados desde o final do século XIX no assim chamado mundo ocidental, mas foi a partir da década de 1960 que se consagrou, por meio de tratados transnacionais, o modelo político atual de controle sobre determinadas substâncias contemporaneamente denominadas de “drogas”. Em 1961, na Convenção Única da Organização das Nações Unidas sobre Drogas; depois em uma versão atualizada pelo Protocolo sobre Psicotrópicos, de 1971; e, finalmente, pela Convenção de Viena, de 1988. Esses documentos servem de base para classificar as substâncias entre lícitas e ilícitas, condenando qualquer uso que não seja médico. Esse modelo é chamado de “Proibicionismo”, e suas ações são atualizadas tomando como referência o paradigma médico-jurídico: o campo biomédico classifica as substâncias entre as que têm e não têm potencial uso terapêutico e o campo do direito determina as leis para a produção, circulação e consumo e as sanções para os infratores. Esses são os princípios gerais que regem os acordos internacionais que, sob os auspícios da ONU, contam com a adesão dos países membros. Estes, por sua vez, adotam regulamentos domésticos informados por esses princípios.

Neste curto espaço, gostaríamos de provocar uma reflexão sobre esse tema, aproveitando que uma nova lei de drogas foi sancionada (lei 13.840/19) e ainda está prevista para esse ano a discussão sobre mais dois pontos importantes. Primeiro, a retomada do julgamento sobre a criminalização do porte de drogas para consumo próprio pelo Supremo Tribunal Federal; segundo, em decorrência da aprovação da ANVISA de propostas de resolução para regulamentar o cultivo da maconha (Cannabis sativa L.) para fins medicinais. A consulta pública sobre essas propostas está aberta. Esperamos, dessa forma, contribuir para o debate.

Nossa reflexão parte de pesquisas de caráter etnográfico que realizamos em diferentes cidades e países, nos possibilitando o exercício da perspectiva comparativa e a construção de parâmetros contrastivos. Desse modo, tivemos oportunidade de observar empiricamente a premissa segundo a qual embora o “Proibicionismo” tenha pretensões universais de controle das drogas, suas consequências são sentidas em nível local. Portanto, para compreendermos seus efeitos, implicações, e eventualmente alguns paradoxos, é preciso levar em conta as especificidades das formações sócio históricas de cada país e observar as práticas de administração dos conflitos em cada contexto.

Para exemplificar essas questões, gostaríamos de pontuar alguns eixos contrastivos observados em nossas pesquisas nos EUA e na Argentina com relação ao uso da maconha, tomando como base resultados de estudos desenvolvidos em pesquisas que resultaram em teses de doutorado em antropologia, feitas no âmbito do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos (INCT-InEAC), e já publicadas em livros.

No primeiro caso, dos EUA, nos últimos anos tem sido verificada, em alguma medida, no caso da maconha, a contestação da aplicação irrestrita do modelo proibicionista em favor de formas de regulação mais liberalizantes no que concerne aos usos terapêuticos e sociais desta planta classificada como “droga”. O modelo federativo daquele país permite que, embora proibida ao nível federal, diferentes estados que compõem a nação pudessem construir, em arranjos variados, normativas legais e legitimadas socialmente onde o cultivo, circulação e o emprego de terapias à base de maconha são permitidos aos cidadãos.

Através de pesquisas de campo nas cidades do Rio de Janeiro, no Brasil e em San Francisco, Califórnia, Frederico Policarpo observa que, embora o Brasil e os EUA tenham avançado na regulamentação em torno da maconha medicinal, esses regulamentos seguem direções distintas: enquanto nos EUA qualquer pessoa pode se tornar um paciente de maconha, no Brasil essa possibilidade é muito restrita, fazendo com que as formas de acesso legal à maconha sejam diversas. Assim, pudemos concluir que no contexto norte-americano é a maconha que vira remédio, enquanto no brasileiro é a pessoa que deve se enquadrar como paciente. Há que se considerar as consequências que daí decorrem..

No segundo caso, o argentino, o modelo proibicionista ainda prevalece, como no caso brasileiro. Mas isso não implica que a comparação entre as normativas legais entre esses dois países na América de Sul não indiquem seus contrastes. É o que se conclui a partir de trabalho de campo de Marcos Veríssimo nas cidades do Rio de Janeiro e de Buenos Aires, focado em descrever e interpretar as formas como, nestas duas cidades, grupos sociais e de ativismo político mais ou menos definidos dão forma àquilo que chamam de “cultura canábica”. Na capital argentina, a pujante edição de revistas com periodicidade mensal direcionadas a um público que cultiva e consome maconha, bem como a realização de campeonatos de cultivadores onde um jurado especializado escolha a erva campeã, são realidades que não encontram ainda paralelos no Brasil.

Em Buenos Aires, aparece em destaque a temática dos direitos individuais, das perspectivas tidas como garantidoras de direitos, em destaque o direito à privacidade, à intimidade, em suma, a ideia de que tudo aquilo que o sujeito faça, no âmbito privado, que não venha inequivocamente afetar terceiros, deve ficar fora da esfera penal e da capacidade coercitiva do Estado. Eis o terreno sólido no qual os artífices da “cultura canábica” procuram se alicerçar, o do direito à intimidade. Já no caso do Rio de Janeiro, marcado indelevelmente pela desigualdade jurídica dos regimes monárquicos escravagistas do século XIX, esse pode ser um terreno bastante movediço. O direito à privacidade, como tudo que tem valor social e político em terras cariocas, é desigualmente distribuído entre os grupos que formam a sociedade. O efeito prático disso é que há os que podem fumar maconha mais tranquilamente amparados pela capacidade prática de exercer seu direito à privacidade, e há os que estão muito longe de poder fazê-lo, e por isso, não raro, sofrem arbitrariedades.

Nos caso do contraste com os EUA salta aos olhos, no Brasil, a necessidade de sujeição do paciente ao poder médico para ter acesso a seu “tratamento”; quanto à Argentina, também é evidente a dificuldade brasileira de reivindicar um “tratamento” jurídico uniforme, explicitando abordagens particularizadas do acesso a direitos fundamentais e à saúde pública. Isso se torna mais claro ainda quando se examinam números relativos a condenações por tráfico, que penalizam seletivamente usuários e traficantes de acordo com o status social dos envolvidos e não de acordo com as quantidades de droga em seu poder, encarcerando pequenos traficantes que vão se constituir na maioria da massa carcerária brasileira, que já ultrapassa 800 mil presos, dos quais 40% não possuem sentença de primeira instância.

Dessa maneira, pensamos que o debate agora estabelecido na sociedade e na pauta do jogo político em torno das formas de regulação da maconha no Brasil não pode carecer de uma perspectiva multidimensional, e que os estudos realizados na universidade podem aí contribuir de maneira decisiva.

O site do INCT INEAC reproduz aqui a matéria intitulada "In Brazil, tough-on-crime approach packs prisons", publicada no Associated Press . A matéria traz as participações do antropólogo Roberto Kant de Lima, coordenador do INCT/INEAC e do cientista político Marcelo da Silveira Campos, pesquisador também vinculado ao INCT-INEAC.

A Associated Press é uma agência de notícias, fundada 1846 e uma cooperativa cujos proprietários são os jornais e estações de rádio e televisão norte-americanas que contribuem para a Associated Press.

Para ler a matéria no site da agência acesse https://apnews.com/c4f848f31e3b43c8b87f4ec2a4596455

RIO DE JANEIRO (AP) — Another burst of violence at an overcrowded Brazilian prison where dozens of inmates died has prompted promises of more prison cells and more guards, despite expert warnings that the strategy has been failing for decades.

A tough-on-crime vow last year helped Jair Bolsonaro win the presidency of Brazil, a nation plagued by gangs blamed for a string of mass-murder prison riots. No country has suffered more homicides in recent years and only two nations — the United States and China — have more people behind bars.

“Our concern and our priority are good people,” Bolsonaro said on Twitter while campaigning last year. “I’ve always said it: I prefer a prison full of criminals than a cemetery full of innocents. If space is missing, we build more!”

On Monday, a gang at the Altamira prison in northern Brazil attacked rivals within the walls and setting fire to a temporary cell block. Officials say 58 people were decapitated or asphyxiated by the fire. Four others apparently were strangled by other inmates in the aftermath as prisoners were being transferred to supposedly safer lockups.

Relatives of the victims were gathered outside the Altamira morgue for a third day on Thursday in hopes of recovering remains for burial. The forensic institute said it had released only 27 bodies. The other 31 either need DNA testing for full identification or families lacked required documentation to retrieve their bodies.

In response to the riot, state officials in Para pledged to build five new prison units to hold more than 2,000 inmates, and Gov. Helder Barbalho said over 1,000 new security agents will patrol prisons.

It’s an echo of the response to previous eruptions of prison violence.

“The truth is that Brazilian policymakers have long responded to the prison crisis by building more prisons, stiffening penalties,” said Robert Muggah, co-founder of the Igarape think tank in Rio de Janeiro. “The paradox is that the filling of Brazilian jails is not only costly and ineffective, it is strengthening the hand of organized crime.”

Reformers complain that the ill-controlled prisons essentially serve as schools for crime, forcing minor offenders into cooperation with murderous criminal cartels behind bars.

Brazil already has more than 720,000 individuals behind bars, according to official data from 2017. More recent independent estimates have the current incarcerated population at over 800,000 — more than triple the number in 2000.

The country has continued to build more prisons to try to keep up with its ever-growing incarcerated population. The national prison department recently announced that about 20,000 new cell spaces would be created by the end of the year. But it already faced a shortage of 302,758 cell spaces as of July 2017.

Para state’s prisons are 8,600 inmates over capacity, so the government’s vow to create 2,000 spots will only dent the problem.

Overcrowding has left prison guards severely outnumbered, struggling to keep control of inmates, and has repeatedly blamed as a key factor in Brazil’s recurring prison riots and massacres.

Two days of clashes in the neighboring state of Amazonas in May left 55 prisoners dead in four different prisons of the state’s capital, Manaus. In 2017, more than 120 prisoners died in another string of violent episodes that lasted several weeks, spreading to various states.

Bolsonaro came into office with a record of inflammatory statements. During the campaign, he suggested that “you cannot treat (criminals) as if they were normal human beings, ok?” And suggested police be given a freer hand to kill them: “If he kills 10, 15 or 20 with 10 or 30 bullets each, he needs to get a medal and not be prosecuted.”

That hard-line message has broad appeal in a country where, according to the independent Brazilian Public Security Forum, 63,880 people were killed in 2017.

But critics say prisons are being clogged by inmates arrested for small drug offenses — prisoners often recruited into far more serious crimes by prison gangs — and alternatives need to be found.

“The prison today is a deposit for the undesirable,” and not just serious criminals, said anthropologist Roberto Kant Lima, a professor at the Federal Fluminense University.

Nearly 30 percent of all inmates in Brazil were convicted — or are awaiting trial — on drug-related charges. Marcelo da Silveira Campos, also a researcher at the Federal Fluminense University said his studies found that at least half of those in Sao Paulo state were in prison for possessing less than 7 grams (a quarter ounce).

The leftist administration of President Luiz Inacio Lula da Silva tried to tackle the problem in 2006, passing a law that strengthened sentences for “traffickers” but including alternatives to prison for minor “drug users.”

In practice, however, it didn’t work. One key flaw, experts say, is that it did not mention a specific quantity of possession to differentiate drug users from traffickers, leaving it up to police officers, prosecutors and judges to decide.

“The law ended up being discretional, not objective,” Campos said, adding that too often users are prosecuted as traffickers.

This year, Congress passed a bill designed to further toughen penalties for traffickers and require users to undergo rehabilitation at private or religious centers. But that legislation again fails to specify the difference between trafficker and user.

A edição de agosto do Le Monde Diplomatique Brasil "QUEM GANHA COM A GUERRA ÀS DROGAS?", em breve nas bancas, traz matéria de Flavia Medeiros, pesquisadora do INCT-InEAC, intitulada "Políticas de vida e de morte no controle proibicionista das drogas".

A matéria encontra-se disponível no link: https://diplomatique.org.br/politicas-de-vida-e-de-morte-no-controle-proibicionista-das-drogas/

A Revista DILEMAS publicou artigo do antropólogo João Vitor Freitas Duarte Abreu e do cientista político Pedro Heitor Barros Geraldo, ambos pesquisadores vinculados ao INCT-INEAC. O artigo analisa a transferência da Central de Audiência de Custódia do prédio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para a Cadeia José Frederico Marques em Benfica. Para tanto, enfatiza três aspectos: a) o deslocamento do serviço de justiça; (b) a dimensão pública da justiça; e (c) a compreensão da política de aprimoramento dos dispositivos de encarceramento. Os dados foram coletados em pesquisa de campo realizada entre junho de 2017 e maio de 2018. Audiências na cadeia pública restringem o acesso ao público. Além disso, essa mudança favoreceu a decisão de manter os custodiados presos produzindo um aperfeiçoamento do dispositivo de encarceramento.

Para ler a íntegra do artigo faça abaixo o download do PDF.

O site do INCT/INEAC reproduz aqui a entrevista dada pelo antropólogo Roberto Kant de Lima à revista POLÍTICA DEMOCRÁTICA, no site da Fundação Astrojildo Pereira - http://www.fundacaoastrojildo.com.br/2015/2019/07/29/autores-revista-politica-democratica-edicao-9/ e conduzida pelo antropólogo Luís Roberto Cardoso de Oliveira e o advogado Renato Gallupo.

Política de justiça criminal atingiu mais os desiguais, diz Roberto Kant.

Medidas como a mudança proposta pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a aquisição e o porte de armas, entre outras, beneficia “criminosos profissionais” em detrimento do cidadão comum, critica Roberto Kant de Lima.

“A partir da Lava Jato, o protagonismo da tutela saltou para o juiz, que, articulado com as outras corporações, retoma a mesma ideia de se tornar agente público com visibilidade” O antropólogo Roberto Kant de Lima, coordenador do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Administração Institucional de Conflitos (NEPEAC/PROPPI/UFF), e membro da Academia Brasileira de Ciência (ABC) – que há cerca de 20 anos faz pesquisa de campo em instituições judiciárias e policiais do Brasil e dos Estados Unidos – é o entrevistado especial da oitava edição da Revista Política Democrática Online, publicação mensal editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), vinculada ao Cidadania (23). Kant, que também é professor titular aposentado do Departamento de Antropologia e professor aposentado adjunto do Departamento de Segurança Pública da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, é um crítico ferrenho da mudança proposta pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a aquisição e porte de armas no Brasil. Ele cita como exemplo, a situação do Rio de Janeiro, onde a população já vive em um verdadeiro “faroeste”. “Vivemos um problema para cuja solução não se tomaram as devidas providências. São as milícias, mistura de operadores institucionais, da polícia, e pessoas que já saíram ou foram expulsas da polícia. A legislação vai, em minha opinião, legalizar esse faroeste, permitir que as pessoas tenham mais armas e munição em casa, legalmente”, critica. Para ele, o decreto que está no Congresso vai fortalecer a ideia de um poder não institucional. “Trata-se, no fundo, de legalizar uma situação que, pelas leis atuais, ainda é considerada de competência federal. E portanto, ainda sujeita a certos controles, como considerar ilegal a posse e o porte de arma sem licença. Isso poderá não ser mais possível no futuro. E quem tem mais interesse nisso não são os “cidadãos de bem”, mas criminosos profissionais, completa. Sobre temas como o papel do Judiciário, a Lava Jato e as denúncias da Vaza Jato, Roberto Kant avalia que “não tem sido fácil se conceber, juridicamente, no Brasil, a visão republicana da igualdade perante a lei, e do Judiciário como garantidor desses direitos ditos civis”. De acordo com o antropólogo, “nossa independência encontrou um país imperial, de brasileiros nobres e plebeus e imenso contingente de escravos, que não eram plenos sujeitos de direito, juridicamente chamados “semoventes”. “Todos se consideram como operadores de justiça. Quer dizer, cada um acha que está fazendo justiça, embora, muitas vezes, operando contraditoriamente. Mas, do seu ponto de vista, seja hierárquico ou igualitário, a justiça está sendo feita. E essa falta de diálogo, articulação e de consenso é que é o problema”, completa.

Confira, a seguir, trechos da entrevista do antropólogo Roberto Kant à Revista Política Democrática Online. Revista Democrática Online

(RD) – A legislação ora sob exame no Congresso sobre a aquisição e o porte de armas deverá fortalecer a segurança pública ou, ao contrário, promover o faroeste no Rio de Janeiro?

Roberto Kant (RK) – O Rio não vai se transformar num faroeste; já é. Vivemos um problema para cuja solução não se tomaram as devidas providências. São as milícias, mistura de operadores institucionais, da polícia e pessoas que já saíram ou foram expulsas da polícia. A legislação vai, em minha opinião, legalizar esse faroeste, permitir que as pessoas tenham mais armas e munição em casa, legalmente. Vai fortalecer a ideia de um poder não institucional. Trata-se, no fundo, de legalizar uma situação que, pelas leis atuais, ainda é considerada de competência federal. E, portanto, ainda sujeita a certos controles, como considerar ilegal a posse e o porte de arma sem licença. Isso poderá não ser mais possível no futuro. E quem tem mais interesse nisso não são os “cidadãos de bem”, mas criminosos profissionais.

RD: O embate político e ideológico travado pela internet parece ter transposto para o plano do Judiciário posições políticas extremadas. Como o sr. vê essa conjunção entre justiça e política?

RK: Em 2016, publiquei com Glaucia Mouzinho um artigo na Revista Dilemas, de análise desse fenômeno, desde a prisão coercitiva de Lula.

Historicamente, desde o Império, a população brasileira tem estado dividida em status jurídicos desiguais. Nobres, plebeus e semoventes – esses últimos, os escravos, equiparados aos animais domésticos ou domesticados – estavam todos sujeitos ao processo penal, embora de maneira desigual. A política de justiça criminal atingiu mais os segmentos desfavorecidos da população. Basta lembrar que a maior parte das pessoas presas – muitas sem sentença definitiva – é de pequenos usuários de drogas que são encarcerados como se fossem traficantes. A polícia, com essas prisões, a maioria em flagrante e, portanto, sem trabalho investigativo da Polícia Civil, tenta mostrar trabalho a serviço da sociedade, mantendo a ordem; só que os capitalistas do crime e os grandes corruptores seguem intocáveis. A partir do “Mensalão”, houve uma primeira tentativa de estender o poder de punição às classes mais favorecidas. Mediante um trabalho hercúleo, o ministro Joaquim “ Barbosa deixou claro ser possível tratar de punição no nível do Supremo Tribunal Federal como instância de instrução do processo. O desafio era fazer frente ao grande problema da prerrogativa de função, privilégio no qual se confunde o funcionamento da instrução judicial na primeira instância – interrogatório de réus e testemunhas, perícias etc. – com o exame de recursos da segunda instância e de instâncias superiores. A Lava Jato é, em grande medida, questionada por conta dos defeitos constantes de inquéritos policiais, que permitem muitas vezes anulações e prescrições de processos criminais. A lerdeza do andamento ordinário dos processos, da primeira instância às instâncias superiores, também abre a possibilidade de interferências seguidas nos processos, até sua conclusão pela autoridade do juiz/juízes. O processo penal desconfia do acordo entre as partes, e diz a doutrina que mesmo que as partes estejam de acordo, o juiz pode continuar pesquisando, para descobrir a verdade real. Esses processos envolvem corporações – Polícia Federal, Ministério Público Federal, a Magistratura Federal, a Defensoria Pública Federal e a Advocacia – que não atuam, em geral, em consonância, mas competem por prioridades na execução de seus trabalhos. Por exemplo, aqui no Rio, a Operação Lava a Jato é desenvolvida pela Justiça Federal: não incorpora Polícia Federal porque cuida do combate a drogas. Quanto à atuação do juiz, tem-se de registrar que ele precisa autorizar as diligências solicitadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Tem de inteirar-se das justificativas da investigação proposta. Daí ser inevitável que o juiz se envolva no processo investigativo, arranhando a tradição brasileira, segundo a qual o juiz deve se manter imparcial e equidistante em relação às partes. As críticas não levam em conta que, desde a Constituição de 1988, nada mudou na prática. O processo penal é uma “ciência” do direito processual, que não se comunica automaticamente com a “ciência” do direito constitucional. Isso cria uma ambiguidade, sob a qual se trabalha o tempo todo aqui no Brasil, especialmente no direito processual penal, que tanto pode ser acusatório e presumir a inocência, quanto se desenvolver, desde o inquérito policial inquisitorial, de maneira a presumir a culpa do acusado. Ora evocam-se a Constituição e seus direitos fundamentais para defender as pessoas, ora esses direitos constitucionais não têm a oportunidade de serem evocados e/ou aplicados. A possível contradição entre esses direitos fundamentais e as práticas processuais ordinárias não é exclusiva do processo penal. O professor Roberto da Matta escreveu há 40 anos artigo seminal, intitulado “Você sabe com quem está falando?”, em que indicava sermos uma sociedade com representações igualitárias da lei, a ser aplicada universal e uniformemente aos indivíduos, e termos também uma representação da sociedade extremamente hierarquizada, que se espelha nos privilégios processuais que estão aí desde sempre. Para citar apenas um exemplo, entre vários, destaca-se a prerrogativa de função, de pessoas que estão próximas do Estado e, por isso, têm direito ao processo ser iniciado pelas instâncias superiores. Estima-se em 42 mil o total de pessoas nessa situação. Ou seja, as pessoas são tratadas processualmente não em função do delito que são acusadas de cometer, mas de acordo com seus status social. Várias tentativas já foram feitas para rever essa situação.

RD: A despeito do questionamento pelo ministro Sérgio Moro da autenticidade dos fatos revelados pela Vaza Jato, qual é, a seu ver, a implicação disso para a justiça, no paradigma do Estado Democrático de lei, instituído pela Constituição de 1988?

RK: A primeira consequência é revelar à população como funciona o processo penal. A Constituição mudou os parâmetros que estavam estabelecidos até então, sobretudo com relação ao devido processo legal, da igualdade entre as partes do processo. A Constituição faz parte da ciência do direito constitucional, e o processo é definido pela ciência do processo penal que permanece meio inquisitorial, meio acusatorial. Essas duas “ciências” nem sempre conversam, a não ser quando é conveniente e possível a “conversa” ser levada ao Supremo Tribunal Federal. Se permanecer nas instâncias inferiores, depende do juiz, que poderá se guiar pelo texto da Constituição ou pelos termos do processo. Não se substituiu o Código de 1941, está-se tentando desde há muito fazer um novo Código de Processo, e essa ambiguidade não deixou que esse código tivesse nova versão de 1988 para cá. Está mais do que na hora de uma discussão aprofundada a respeito.

RD: O sr. quer dizer que, aparentemente, os últimos acontecimentos da Lava Jato nada mais fizeram do que desnudar uma situação de ambiguidade estrutural, presente de longa data. Esse desnudamento tem ocasionado situação de mal-estar na sociedade, fonte de demanda por mudanças. Mas nem sempre as mudanças são virtuosas; propõe-se, por exemplo, o fechamento do STF. Haveria alguma saída virtuosa dentro do Estado Democrático de direito para essa situação de ambiguidade que os vazamentos da Lava Jato estão, digamos assim, mostrando.

RK: Da Matta se opôs (1979) às teorias então majoritárias, de que o Brasil estava inexoravelmente se modernizando, se industrializando, se urbanizando. E que, portanto, o conflito de classes iria surgir e orientar nosso futuro para longe do que se chamava – e ainda se denomina pejorativamente – de clientelismo, patronagem, etc. Era uma aplicação original das teorias do francês Louis Dumont, para quem a sociedade brasileira se representava como ambígua, porque ora os segmentos sociais eram desiguais e complementares – vivendo em harmonia em uma hierarquia holística – ora era um conjunto de indivíduos iguais que se opunha, orientado por princípios igualitários e individualistas. Essa ambiguidade estrutural da sociedade também se estende para nossa cultura jurídica, especialmente nesta discussão jurídico-processual. O papel do cientista social, no caso, o meu e o de meus colegas pesquisadores no Instituto de Estudos Comparados de Administração de Conflitos, é lidar com essas questões de maneira transparente. O mundo jurídico constrói seu saber com fundamento na lógica do contraditório, regida pelo argumento da autoridade, ambiente em que uns estarão de um lado, e outros, de outro. Em caso de discórdia, caberá ao tribunal resolver o problema. Só que ele o faz individualmente. Mas não se trata de um problema individual. Não é um problema do Lula, não é um problema das pessoas, é um problema estrutural da lei processual e de suas práticas naturalizadas. Para mudar isso, as forças sociais, os movimentos sociais etc., inclusive os juristas interessados é que tem que se mobilizar.

RD: Com base em suas pesquisas, como o sr. vê a repercussão nas áreas do Judiciário e da segurança pública, desses aspectos relacionados às liberdades?

RK: Meu colega Luís Roberto Cardoso de Oliveira tem um trabalho interessante e original sobra a matéria. Fala da convivência de duas ideias de igualdade no Brasil: a igualdade jurídica dos semelhantes a nós, que vale para aqueles que são iguais a nós, e, portanto, os “diferentes” são desiguais e não devem ter os mesmos direitos, ideia de igualdade do antigo regime; e outra ideia republicana, da igualdade em direitos dos diferentes. Uma representação de igualdade vê a outra como sendo injusta e desigual. Rui Barbosa defendia que a “regra da igualdade é aquinhoar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam” (1920). Considerava essa representação da igualdade como uma desigualação proposta pelo direito, que se opõe à desigualação produzida pelo mercado. Mas, nas revoluções burguesas, instituiu-se outro paradigma: a ideia de que o direito tem de igualar formalmente os diferentes indivíduos com os mesmos direitos, diante da inevitável desigualação operada pelo mercado. Não tem sido fácil se conceber, juridicamente, no Brasil, a visão republicana da igualdade perante a lei, e do Judiciário como garantidor desses direitos ditos civis. Nossa independência encontrou um país imperial, de brasileiros nobres e plebeus, e imenso contingente de escravos, que não eram plenos sujeitos de direito, juridicamente chamados “semoventes”. Todos se consideram como operadores de justiça. Quer dizer, cada um acha que está fazendo justiça, embora, muitas vezes, operando contraditoriamente. Mas, do seu ponto de vista, seja hierárquico ou igualitário, a justiça está sendo feita. E essa falta de diálogo, articulação e de consenso é que é o problema. Não é o direito que desiguala, é o mercado, todo mundo vai se desigualar de acordo com sua participação no mercado. No nosso caso, o direito desiguala antes do mercado e, por isso, favorece cartéis e monopólios, e o mercado tem de pedir licença a ele para exercer seu poder desigualador.

RD: Como o sr .vê o papel político exercido por membros do Ministério Público? Há exorbitância no papel que desempenham?

RK: Estudos recentes revelam que os membros do Ministério Público procuram um protagonismo, registrado na Constituição de 1988, que se define em deixarem de ser meros acusadores e passarem a ser também “fiscais da lei”. Nessa passagem, o Ministério Público se erige com um tutor da sociedade brasileira, podendo intervir e atuar em defesa daquilo que a sociedade ou mesmo grupos e indivíduos não se importam em atuar. Esses agentes públicos desejam explicitamente tutelar a sociedade brasileira. Trata-se de uma tutela que representa apenas mais uma aplicação da regra da igualdade e do sentido de justiça que, como já disse, é ambíguo no Brasil. E com isso, eles passam a rivalizar com a Magistratura, que seria meramente reativa e não teria protagonismo. Até o Mensalão, até a Lava Jato – lembrando que o ministro Joaquim Barbosa era do Ministério Público, do Rio –, esse protagonismo estava majoritariamente com o Ministério Público. A partir da Lava Jato, o protagonismo da tutela saltou para o juiz, que, articulado com as outras corporações, retoma a mesma ideia de se tornar agente público com visibilidade. Há uma competição entre o Ministério Público e a Magistratura, especialmente na órbita federal. A Magistratura no topo da pirâmide porque é ela que decide. Os juízes da Lava Jato se apropriaram dessa visibilidade pública, de acordo, aliás, com a própria Constituição de 1988, que lhes deu essa liberdade de optar entre serem acusadores e fiscais da lei.

Para ter acesso a REVISTA POLÍTICA DEMOCRÁTICA faça o download do PDF .

EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DO INEAC

Jornalista Claudio Salles

Bolsista Bruna Alvarenga

ineacmidia@gmail.com